TESTIMONI DI SERVIZIO CIVILE: LA STORIA DI IVANA

“Il Qui e Ora” di Ivana Damiano, Lago Agrio (Ecuador)

Sono Qui: lo spazio che intercorre tra me e il qui ed ora, che sto giorno dopo giorno imparando ad abitare, rispetta una grammatica a me sconosciuta. Si manifesta mediante multiforme presenze tra loro contradditorie, tanto da sottrarmi a qualsiasi possibilità di afferrarne il senso, la ritualità, il ritmo, la consuetudine: l’affollato e brulicante andirivieni delle vie del mercato principale, dove i confini demarcatori tra le “tienditas” si assottigliano fondendosi senza sforzo; il cono grigiastro del fiume Aguarico che profuma di acciaio vivo e cemento clandestino; la nostalgica assenza di alberi e vegetazione rigogliosa tanto da dubitare di essere davvero nella regione amazzonica dell’Ecuador, una delle zone più biodiverse al mondo; la selva che avida risucchia, combina relazioni interspecie diversificate e sostenibili, dove vivere in comunità, abbracciando simbiosi e conflitto, diventa una ricetta semplice che sa di pane e latte; la linea dell’orizzonte che rimescola caoticamente rurale e industriale, urbano, campesino e artigiano.

Nel mio Qui, tutto sembra partecipe entusiasta di una dimensione sospesa e perturbante, soggetta a bruschi cambiamenti di temperatura che lasciano vacillare qualsiasi arroccato equilibrio: a volte negli automatismi meccanici di cui si compongono le mie giornate – sveglia, colazione, bicicletta, spola fra sportello antiviolenza esterno e casa rifugio per donne e minori “supravivientes de violencia de genero” - sento la stretta scomoda di essere protagonista di un gioco di prestigio, fatto di comparizioni e di sparizioni che mi espone al rischio di lasciarmi anestetizzare, di cedere il fianco alla normalizzazione di innumerevoli intersezioni di soprusi e di infrazioni.

A volte quella matassa che intreccia soggetti imprevisti e marginali, frontiere e le sue cortine, imprese petrolifere, gruppi armati e militari, sembra smaterializzarsi. Una improvvisa perdita di consistenza di cui è responsabile la mia altalenante capacità di leggere il contesto e di saperlo tradurlo secondo indicatori a me famigliari, cosi da alfabetizzarmi alla vita che striscia, si ritrae e straborda per le viscere di Lago Agrio.

Di cosa è fatto il mio Qui ed ora? Quale il suo peso specifico? Come orientarsi nella sua trama? Oggi più che mai sento di dover ammettere quanto sia fallimentare il tentativo ostinato e superbo di captare, di saper decifrare immediatamente l’alterità nuova di cui si inizia timidamente a fare esperienza, ripetizione di quella ereditaria tentazione bianca occidentale ad appropriarsi indebitamente, sistematizzare in categorie logiche di controllo e di dominazione tutto ciò che non si

conosce e che si desidera contenere con la rapidità di un guizzo istantaneo e superficiale. Da quando ho scelto di prestare servizio qui in Ecuador, mi ripeto con l’austerità di una preghiera laica, un promemoria che suona più o meno cosi: “lasciati attraversare e trapassare delle cose, concedendoti la perplessità sempre questionante del “non lo so”, il disguido ombroso della selva che accoglie e allo stesso tempo atterrisce con i suoi non detti. Accetta la necessità dei processi lenti, provvisori.

Fai dell’osservazione e del silenzio strumenti privilegiati per cogliere connessioni e ponti”. Tuttavia da sempre credo che - soprattutto quando gettata in pasto alla novità - le parole funzionano da attivatori, da liquido di contrasto capace di rendere visibile ciò che resiste alla vista e al tatto, da dispositivi di lucidità per aggrapparsi alla vita che persiste e avanza. Cosi, ho deciso di elaborare una piccola strategia di sopravvivenza e di lento ambientamento: un breve frasario, aperto e in divenire di parole talismano, scelte come guida e rifugio, per districarmi nelle piccole verità che si schiudono e che impalpabili mi restituiscono domande in cui sguazzare, per addomesticare la spigolosità dei limiti e delle situazioni sfidanti, per imparare a disimparare, per accompagnarmi e accompagnare.

1. (essere) Frontiera. Qui, (essere) Frontiera si trapunta di complessità e di condizioni di oppressione stratificate che come cerchi concentrici che si richiamano e si sovrappongono, creando un panorama caleidoscopico impattato da quella logica spietata che mira a liberarsi di chi non è considerato necessario per l'accumulazione di capitale. Qui, (essere) Frontiera significa poter unire i punti, privilegiare le connessioni, riconoscere la matrice comune della violenza di genere e sistemica.

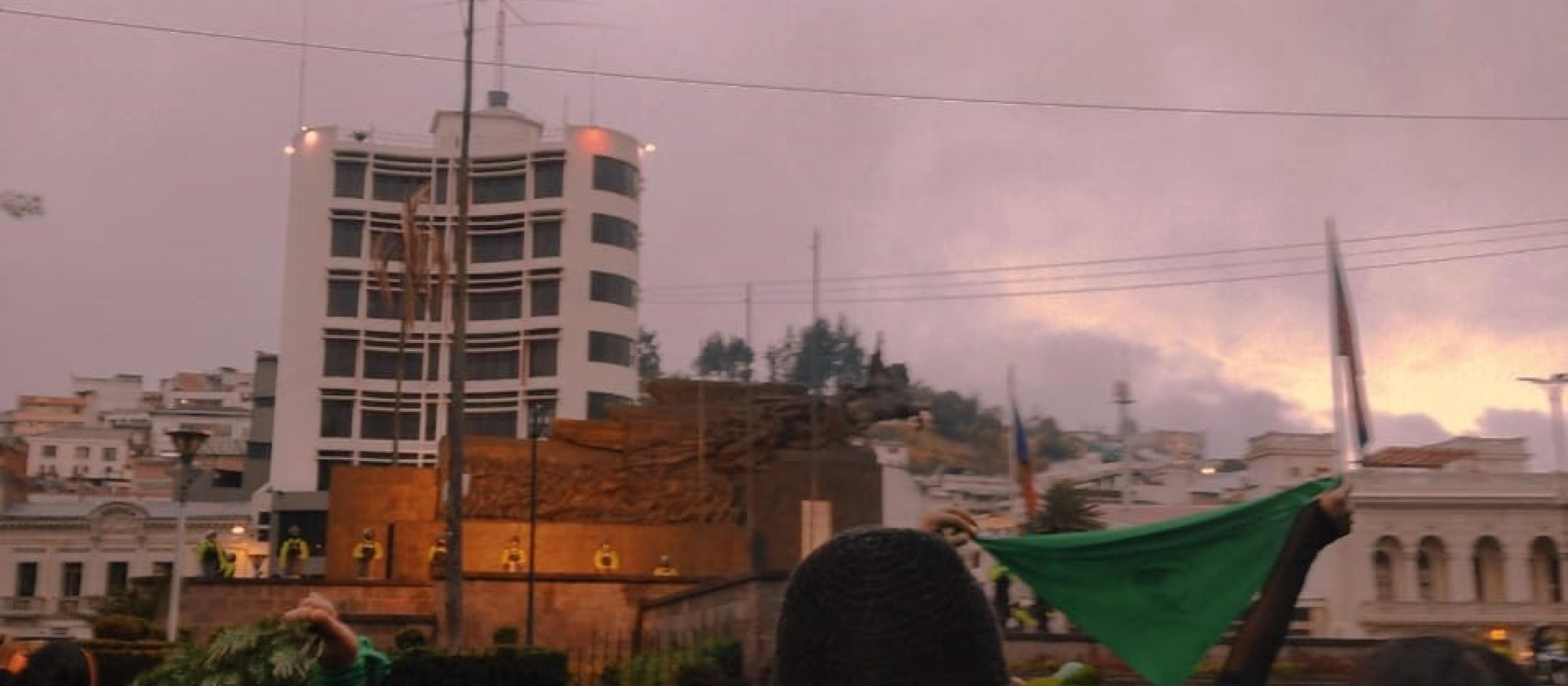

2. Corpo-territorio nelle zone di sacrificio. Qui, i corpi sono territori e i territori sono corpi vivi. In modo specifico, ci sono corpi che contano – biologicamente assegnati maschi o mascolinizzati, bianchi, occidentali, abili, economicamente agiati - e corpi declassati che socialmente non contano, assunti come oggetto coloniale di consumo e di dominio, per la maggior parte corpi femminili/femminilizzati. Qui l’effetto dei processi di colonizzazione emerge feroce, radicalizzando ancora di più la rottura tra mondo naturale ancestrale e mondo umano, nelle cui crepe tuttavia sboccia l’analoga somiglianza di destino e trattamento tra corpo femminile/femminilizzato e natura, entrambe cioè sfruttate e violate. Qui, però in questa zona di sacrificio, imparo che contro ogni pronostico, quei corpi resi subalterni, insorgono e rivendicano il corpo come primo territorio da difendere e di cui riappropriarsi, come manifestazione di ciò che avviene nel territorio e il territorio come corpo sociale.

3. Una geografia della Cura: “sanaciòn” e accompagnamento Qui, nella circonferenza protetta e sicura della casa rifugio in cui presto servizio, si fa sempre più necessario costruire trame di cura collettiva. Si tratta di un’impresa difficile e fragile, che contempla sforzi, conflitti e cerchi di riconciliazione, al di là si qualsiasi romanticismo immaginabile. Tuttavia, darsi l’opportunità di organizzarsi in reti di mutuo appoggio, di creare forme di cura collettiva, di generare spazi di “sanaciòn”, significa opporre resistenza alla devastazione disumanizzante della violenza sistemica, ribaltando l’ordine delle cose e costruendo alternative possibili. Qui, gli spazi di prossimità e di rifugio non sono mai abbastanza, spesso vessati dalla retorica dell’emergenza e dalla scarsità delle risorse per accogliere tutte, per permettere a tutte il tempo legittimo dell’ascolto e del riposo, della pacificazione del trauma e del ricordo. Qui, in questi interstizi presidi di sorellanza, si tessono trame comunitarie, vincoli “sanadores” intesi come pratiche anticoloniali e antipatriarcali, in cui la cura si trasforma in un atto politico e la politica si presenta come una forma di restituzione.